- · 《辽宁中医杂志》数据库[10/30]

- · 《辽宁中医杂志》期刊栏[10/30]

- · 《辽宁中医杂志》杂志社[10/30]

- · 《辽宁中医杂志》杂志社[10/30]

- · 《辽宁中医杂志》编辑部[10/30]

- · 辽宁中医杂志版面费是多[10/30]

- · 《辽宁中医杂志》投稿方[10/30]

文艺辣评丨当代收藏不能有天价无研究,有土豪(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:张大千曾收藏董源的《江堤晚景图》 只出收藏大佬,难见收藏大家 收藏文化的建构,最终依靠人才的支撑。收藏业界的优化,最终离不开群体的努力。收

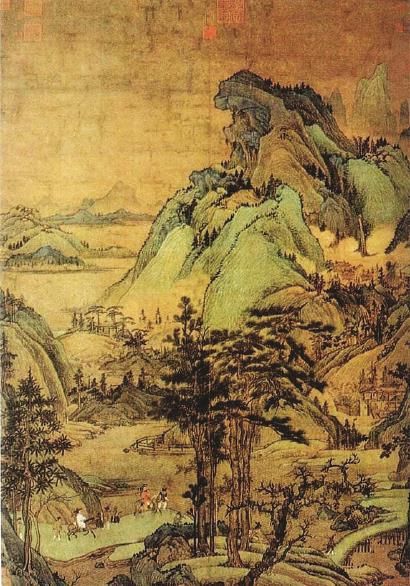

张大千曾收藏董源的《江堤晚景图》

只出收藏大佬,难见收藏大家

收藏文化的建构,最终依靠人才的支撑。收藏业界的优化,最终离不开群体的努力。收藏层次的提升,最终也离不开精英的引领。由此来看当代中国的收藏现状,人才支撑单薄,群体构成松散,精英引领缺乏。因此尽管拍卖超亿,收藏趋热,时常出现金手指挥动的“破记录”,区块链搅动的“兴奋点”,大佬们勇创的“新标的”等,而私人博物馆也如雨后春笋般出现,但这仅是量的递增而无质的升华,仅有“大佬”而无“名家”,仅有“土豪”而无“巨擘”。

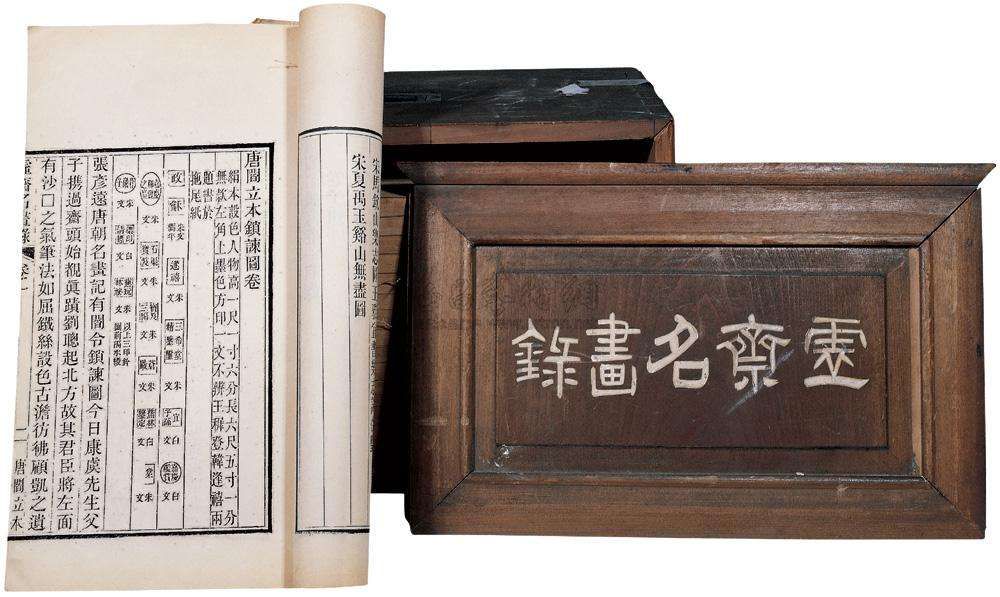

翻开一部中国收藏史,大致出现过四次高潮。值得研究并关注的是这四次高潮的崛起,都离不开人才、群体、精英三要素。第一次收藏高潮出现在北宋,并于大观至宣和年间(1107-1119)达到鼎盛,其引领者正是有“艺术皇帝”“书画天才”之称的宋徽宗赵佶,而《宣和画谱》乃是宋徽宗钦命编撰的中国第一部皇家收藏大典,其群体构成有欧阳修(撰写《集古录》)、赵明诚(撰写《金石录》)、王黼(撰写《宣和博古图》)等。第二次高潮出现于晚明时期,以嘉靖至万历年间(1500-1573)为鼎盛,其引领者正是以“天籁阁”蜚声文博界的项元汴,他所著的《蕉窗九录》《石渠宝笈》都是史上著名的收藏宝典。群体则有冯梦桢、胡正言、董其昌等。第三次收藏高潮出现在康乾年间,尤以康熙年间(1662-1722)为极盛,其引领者是学识渊博、统领士群的高士奇,代表作有传世的《江村消夏录》。群体则有宋荦、卞永誉、梁清标等。唯其如此,没有人才高地、群体构成、精英引领,收藏的鼎盛期是难以真正崛起的。

海派收藏作为中国收藏史上的第四次高潮,具有里程碑的意义。海派收藏以上世纪三四十年代为鼎盛,并在历代书画、官窑名瓷、钟鼎铜器、碑帖古籍、金石钱币、玉器紫砂等方面达到全面复兴。更重要的是在人才集聚、群体构成及精英辈出上形成强大阵容,既有如庞莱臣、狄平子、费子诒等这样老一辈的收藏家,也有如吴湖帆、张大千、刘海粟等这样的中年收藏家,亦有如张葱玉、王季迁、徐邦达等这样的青年收藏精英,并形成“佳品共鉴赏,疑义相与析”这样的良好传统。如董源的《江堤晚景图》上并无题跋,按收藏常规,凡历代大家名作,均有后代名家题跋,这叫流传有绪。无题跋者是为大忌的,可疑为后人冒仿。但张大千却慧眼独具识宝,并用500两黄金加20张明代画换之。其后,他请好友谢稚柳鉴定,博学的谢从赵孟頫书信中找到依据,并题了长跋。不久,他又让吴湖帆将此画悬于梅景书屋多日,请吴湖帆作了笔墨上的精致鉴定。正是经过这样的协同考辨、群策群力,才成就收藏史上一段佳话。可惜如今缺少这样的氛围。要改变当代收藏业界的现状,要强化当代收藏文化的建设,提升当代收藏层次的境界,唯有从人才梯队的建构、群体组合的效应及领军引导的方向上入手。

作者:王琪森

编辑:范昕

策划:范昕

责任编辑:王雪瑛

*文汇独家稿件,转载请注明出处。

文章来源:《辽宁中医杂志》 网址: http://www.wyyjzz.cn/zonghexinwen/2022/0310/673.html

上一篇:苏州召开市属文艺院团2022年度精品创作工作会议

下一篇:网络文艺创作更显新锐朝气